沉迷做梦与造梦的中国人

现代语境下的“做梦”,忽然有了新的解释:一种在清醒的状态下,产生和现实“抽离”的现象,主要包括各种各样美好的幻想。你也可以称它“白日梦”。

研究表明,适量的“白日梦”行为是积极的,有着激发人的潜能、产生生活的动力等作用——就像我们憧憬未来一样。可是,当幻想变得过量、当梦境不受控制,即会引发严重的心理疾病。

今天的这篇文章,就在描述一个大多数人都在做梦的社会。我们不得不面对这样的事实,当发觉个体已无力改变现实的种种境遇,做梦,便成了一种最低成本的获取快乐的方式。

欢迎来到,一个全民做梦与造梦的时代。

一位普通用户,在自己的微博上“脑补”了和当红流量明星吴磊、刘昊然在一起的情节。

没想到,这一小小的幻想引来了无数用户的集体“微博做梦”。

“易烊千玺就是那种只对你好的冷面学长啊,话很少,很聪明,衣服永远干干净净有好闻的味道。至于白敬亭,别想了诸位,是我的。”

“我跟吴磊在一起被他妈拆散,然后刘昊然安慰我给我送牛奶,我感动了又跟刘昊然在一起,结果易烊千玺追我,说非我不娶,刘昊然知道了之后把他约出来干架”

……

紧接着,又一个“做梦”话题上了热搜:#200亿vs和爱豆结婚#,该话题达到了1亿+的阅读,和数万条的讨论,无数网友在为选择哪一项而烦恼。

看到这儿你可能会一笑而过:这不就是一群粉丝在做白日梦嘛。但如果仔细回忆近些年来的社会话语,你可能会发现:不仅是粉丝圈,我们这个时代,似乎开始时兴一种“集体做梦”的现象。

“做梦”,特指在现实生活中,沉迷于那些被制造出来的虚假信仰、心里依托,以及脱离实际的种种幻想的一类现象。

上一次现象级的“全民做梦”现象是什么?

转发锦鲤。

去年10月,某公众号发了一篇文章:一位和大多数人素昧平生,默默无闻的女孩,因为从小到大都有着幸运的“锦鲤特质”,鼓励大家转发沾福气。一夜间,这篇文章的点击量突破千万,公众号涨粉50多万。

有人做梦,就有人造梦。为了填补人们幻想和欲望,一些人抓住商机,开始了“造梦”大业——

刚过去的春节,就有人爆料,为了应对火爆的抢头香市场,他去当了十天的假和尚。与此同时,淘宝拍卖头香、雇人排队抢头香等事情屡见不鲜。

如若把我们今日的造梦现象和20、30年代的“美国梦”相比,则会发现虽然同在“做梦”,实质却完全不同。

和坚信自己会成功的美国人不同,我们的内心深处,恐怕对现实有着不能再清醒的认知:

无论你在网上如何幻想你和明星的恋情,你明白他并不会真的成为你的男朋友,转发了几次杨超越,也不一定能获得她的运气;去寺庙里拜拜,比起对神虔诚的信仰,更多的是一种“我给你钱,拜托给我好运吧”的商业交易心理。

美国梦是憧憬,它的背后是一群坚信梦想会实现的人;而我们在做的梦,更类似于一种无奈的自我安慰,它的背后是一群知道自己在做梦却不愿清醒的人。

可是,这种做梦现象在中国的流行其实更让人不解:在中国的传统文化中,一直是遵从务实和勤劳,抵制“白日做梦”这样的空想主义的。为什么在今天,大家却都沉迷在梦的幻象中?

越压抑,越要做梦

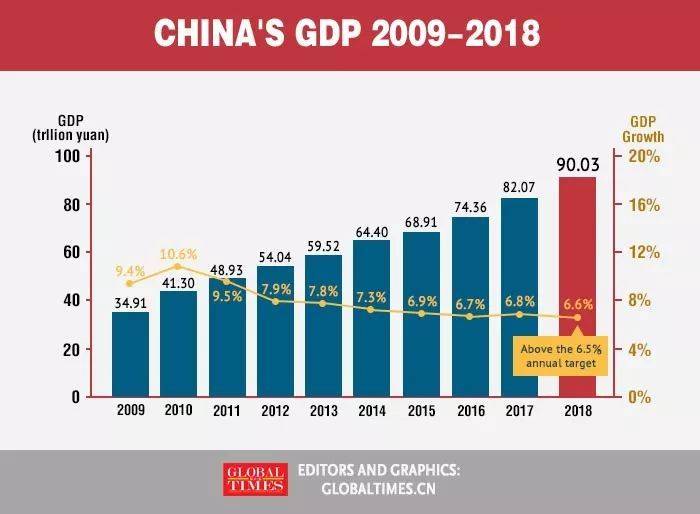

2019年1月21日,国家统计局公布了2018年的GDP数据:6.6%。虽然达到了计划目标6.5%,但这个数字是自1990年以来,增速的最低点。

前30年快速发展的经济,在2018年终于放慢了脚步。“消费降级”、“低欲望社会”成为人们频频讨论的热词。

在经济情势好的时代,各种机遇接踵而来,人们可以背负更少的负担,拥有更多的选择权。而在经济不景气的年代,维持现状就已奢侈,更别说做出改变,只能一遍一遍告诉自己要满足和加油。

经济学中有一个著名的理论:“口红现象”。

在经济萧条的年代,虽然人们整体可支配的收入少了,像口红这样的相对便宜、又给人带来愉悦感的东西,销量会飙升。原因是人们虽然无法支付得起像房、车、旅行这样的大宗物件,手上可支配的钱反而增多了。

同理,影视剧、流行文化这样的文娱行业亦属于“口红”的衍生,一张电影票、一个视频网站的会员的价钱,无非是最合算的获取快乐方式。

在文娱行业中,追星文化是造梦的最有效手段。

韩国电视剧的研究员指出,韩剧之所以让人这么着迷,正是因为其中的造梦元素:在令人灰心的时代,为女性创造出一个个长腿、养眼、又多金的男朋友。

20世纪50年代的美国,正值经济危机。可是,不景气的经济没有带来更多元的生活方式,带来的却是结婚率的飙升。

经济越萧条,观念越保守,一直是时代的规律。可是,在过去30年,眼看着生活产生万花筒般巨变的中国人,对突如其来的萧条,第一次感到手足无措。

当人们无法逃离保守的生活方式,又无法抑制本能的欲望时,做梦,就成了现代人发泄的出口。

于是,生活在压力社会的我们,学会了用最小成本的方式获取快乐:累了就做一做和明星恋爱的梦,不顺利的时候转发锦鲤……

梦,终究是对“完美”追求的消费。

而造梦,就是生产出这些完美,一种和现实截然不同的“美丽新世界”。

2018年的一则研究,调查了77位白日梦上瘾者(Maladaptive Daydreaming),发现超过半数的白日梦上瘾者,都出现过焦虑、抑郁等心理疾病,并有一部分患者在过去受过心理创伤。可以说,一个人越孤独、对生活越不满意、得到的社会支持越少,可能就越容易做白日梦。

约翰·博格在《观看之道》中一语中的:

梦幻中的未来“平衡”了毫无意义的工时构成的,永无止境的现在。在幻想中,假设的积极取代了眼前的消极。

当生存愈加艰难,努力也不一定有用,人们只好将希望寄托给运气——恰恰因为它永远捉摸不定,虽然不一定真的带来好运,但它亦不会带来绝望。

而更让人唏嘘的是,很多时候,我们所羡慕的“运气”,甚至只是生活中一些小事。

如果你仔细看过那篇刷爆朋友圈的锦鲤文章,会发现主人公“幸运”并非是天下掉馅饼式的大事,却是紧贴着日常生活的细碎小幸运:买零食中奖不断,中高考压线过关,临考前偶然复习到了明天考试的古诗词鉴赏题目,公务员考试时比她成绩好的人迟到……

看,就连许愿,都很“小确幸”。

这也是为什么,在当今宣扬抵制迷信的社会,“现代迷信”式的白日做梦能够被极大程序地容忍且接受。

一个不再嘲讽做梦和幻想的社会,是一个对现实要求降级的社会——

每一次的做梦,都只是微小的个体,在不太顺利的人生中,希望多那么一份幸运,少那么一丝挣扎罢了。

这是一种从悲观土壤里生长出的乐观主义精神。它仿佛是当今整个社会的隐喻,像一个铜币的两面,一边看起来非常华丽、乐观,但另一边一翻过去,是无可奈何和难以言述的悲哀。

造梦:无可奈何的自我保护机制

苏童有一篇短篇小说,叫作《她的名字》。讲述了一位女性,因为不满自己的命运,四次改名的故事:

第一次,女孩的原名叫“段福妹”,因为嫌自己的名字太土,把名字改成了“段嫣”,代价是和警察局局长的儿子接吻。

第二次,又因为新名字引起曾经“不洁”的回忆,改成了“段菲菲”;

第三次,因自己婚姻不顺,找了算命先生,改成了“段瑞漪”。终于嫁了一位大学教授。而就在时来运转时,检查出了乳腺癌,且发现丈夫出轨了。

第四次,在人生的最后,她孤零零地躺在病床上,把名字改回了最开始的“段福妹”。

你大概会觉得,福妹的故事是荒诞的,她为什么不能把握自己的命运,而把一切归咎于“名字”呢?

但如果你仔细体味过这篇小说,会读出一种无奈:

段福妹是一个从小受到“男性凝视”着的女性:因为“福妹”的名字和“胖”、“土”相联。而又因为自己的新名字被人指指点点,被指身为女性“不检点”。再后来,她竟是为了满足丈夫的性欲,不舍得割掉患了乳腺癌的乳房。

她的每一次失败,都体现着女性在男权社会下的无奈。但她又无法冲破现实的束缚,只能一次又一次地把希望安置在“改名”之上——那件看似玄乎、但冥冥中可能决定自己命运的事。

造梦时代下,拜神的、微博做梦的、转发锦鲤的我们,又何曾不都是“段福妹们”?

据医学杂志柳叶刀(The Lancet Psychiatry)最新一期的数据显示,16.6%的中国成年人都曾遭受心理疾病,跟此前的数据相比有着显著增长。而心理疾病,多数集中在焦虑症(anxiety disorder)和抑郁(depression)。

工作和学习不满意、高房价压得喘不过气、一边被催婚、一边无法收获想要的爱情。当未来的一切显得不可琢磨,当意识到自己再无法掌控命运,当看见个人的力量无法撼动一丝结构性的现状。

于是,完美的偶像出现了,不服吹灰之力就成为人生赢家的人出现了,保佑你幸福的“神”出现了。

现代人的“造梦”,就像“段福妹”寻找下一个名字,充满着改变命运的渴望,背后是再也无法从容地、自主地生活的无奈。

上一新闻:失眠抑郁的特征

下一新闻:改善睡眠有助于消除偏执幻觉